抖音段公子去哪了-段公子哥儿

1.曹雪芹享过“锦衣纨绔”吗?

2.儒林外史中的蘧公孙是个什么样的人?

曹雪芹享过“锦衣纨绔”吗?

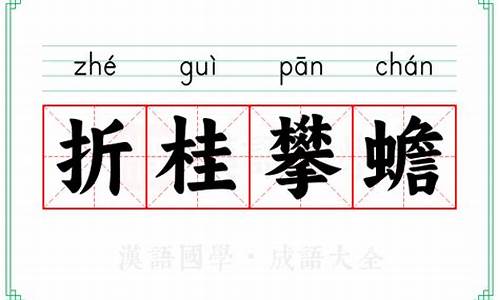

在周汝昌的《红楼夺目红》里,有这样一段话,写得非常好:“雪芹幼时,也享过几年 ‘锦衣纨绔’的福,做过‘公子哥儿’,他对‘锦’的理解感受,其‘滋味’与我们后世平常人是大大不同的。‘缀锦’,‘沁芳’,美好的文采中,却深藏着无限的悲音痛语,绝慧大慈。”遗憾的是,这样的话,谁都说得,唯独周汝昌说不得。因为周汝昌认定曹雪芹生于雍正二年(1724年)。从雍正二年到雍正五年曹家被抄,曹雪芹满打满算才四岁,这怎么能说“享过几年‘锦衣纨绔’的福”呢,又怎么能说“做过‘公子哥儿’”呢?一个三四岁的孩子,能说成“公子哥儿”吗?所谓的“公子哥儿”,一般都泛指娇生惯养的年轻男子,而不是三四岁的孩子。另外,一个三四岁的孩子,怎么会对“锦”产生“理解感受”呢?倘若有感受,那也太早熟了吧!然而,曹雪芹若是生于康熙五十四年(1715年),曹家惨遭籍没时,他已是十三岁了,此时他便是一“公子哥儿”了,他也对社会对人生有了一定认识了,这便与周汝昌的上述说法“正合”了。呵呵,周汝昌一不留神也能说出几句正确的话来。我认为,探讨曹雪芹的生年也好,卒年也好,即便是脂砚斋是不是女的也好,后四十回是不是真的也好,它是一个“系统工程”,不能单看某一句或某几句话就去下结论。而且,所得出的任何结论,都得放在一个大的背景下去考量,都得用各种各样的“史料”去驳难,如果与“史实”或与人之常情不符了,你得做出合理的解释,不然的话,你的观点就是错的。譬如说,周汝昌认为曹雪芹是生于雍正二年,这虽与敦诚的诗句“四十年华”相吻合了,但与其他所有的“证据”都“相悖”了(周汝昌上面的这段话,仅可作为佐证之一),便说明这一观点是错的了。●吴营洲

儒林外史中的蘧公孙是个什么样的人?

蘧公孙人物主要事件是故事描写蘧公孙接济一位降顺叛臣宁王的官吏王惠,王惠无可报答把出逃时随身带的枕箱送给他,后来蘧公孙又把这个枕箱转送妻子的丫鬟双红。

后双红和宦成私奔,蘧公孙报官缉拿。而后差人敲诈宦成双红夫妇,碰巧得知枕箱秘密,宦成受差人指使,假公孙窝藏叛逆的罪名,勒索钱财。敲诈公孙知己马二先生把枕箱赎了回来,结了案。通过枕箱案件,反映了封建社会统治政权的残酷腐败,同时也描写了士子的落魄。

蘧公孙人物形象分析

蘧公孙,名来旬,字駪夫,其祖南昌太守蘧祐、其父蘧景玉都颇有文名,是以世人以公孙敬称之。鲁**闺名不详,是翰林院鲁编修的千金,蘧公孙的夫人;但吴敬梓先生在书中,婚前婚后皆以“鲁**”称之,以示其自成风格,传世不借夫婿之名。

《儒林外史》书中,蘧公孙不是很有性格的人物,但其家世来历却交待得非常清楚,所以我们也就多费些笔墨,先从乃祖、乃父那里绕一绕。

蘧太守在书中出场时,是已卸任的南昌太守。蘧太守为官,奉行无为而治。按照蘧景玉的介绍,“南昌人情,鄙野有余,巧诈不足”,所以蘧太守准的词讼甚少,只要不是纲常伦纪大事,都批到县里去,“务在安辑,与民休息”。

于是衙门里“讼简刑清”,不闻后任太守王惠时期的“戥子声,算盘声,板子声”,倒常闻“吟诗声,下棋声,唱曲声”,幕宾先生吟啸自若。作为国家公务人员,蘧太守这种做法算不算是“不作为”,大概争议也比较多,这里不想多讨论这个问题。

但有一点是可以肯定的,蘧太守算得上是个清官——大多数年代都比较稀有的物种。蘧太守在南昌为官数年,布衣蔬食,依旧是“儒生行径”,且不恋江湖,却常念故园“几亩薄产,可供饘粥;先人敝庐,可蔽风雨”,所以风尘劳攘时候,每怀长林丰草之思,任期未满便告病回乡。

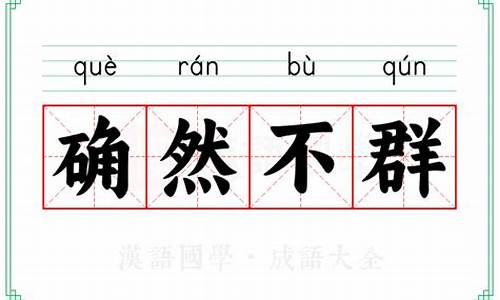

蘧公子景玉是有名的贤公子,书中着墨不多,然而“翩然俊雅,举动不群”,“谈言微中,名士风流”,丰姿雅韵,跃然纸上。自古道休官莫问子,是说盼着借老子光的儿子到处都有,而蘧景玉对父亲的急流勇退却是既理解又欣慰。

所以王惠赞他“看老世台这等襟怀高旷,尊大人所以得畅然挂冠”,倒也不全是恭维客套。王惠以常人之心,谓蘧公子“不日高甲,老先生正好做封翁享福”,蘧公子却自有一段与众不同的议论,颇见其为人:“人生贤不肖,倒也不在科名。

晚生只愿家君早归田里,得以菽水承欢,这是人生至乐之事。”王惠拖延着不肯接班放行,蘧公子便做主以蘧太守历年俸银所积填补了衙门公务上的赤字,因此蘧太守回嘉兴时没带着什么钱财,只“带着公子家眷,装着半船书画”——相形之下,更显出王惠的贪鄙可憎。

可惜蘧公子享年不永,回到嘉兴次年,三十八岁上便病故了,让蘧太守痛心得“胸怀冰冷”。

几年后蘧公孙路遇因降叛穷途流落的王惠,将收账回来的二百两银子悉数赠与,蘧太守知道后不胜欢喜,并且不夸他是自己的好孙子,而夸他“真可谓汝父之肖子”,足见蘧太守对这个儿子的钟爱、嘉许。

蘧太守、蘧公子父子两代,一般的淡泊古雅,事迹虽然着墨不多,然都可列上品人物。蘧公孙在这样的熏陶下成长,自然让人有青出于蓝之盼,奈何蘧太守亦未能免俗,与普天下的祖父一般的溺爱孙子,自儿子谢世后更怜惜得紧,不肯让他吃辛苦做举业,捐了个监生,自己也只教他做几首诗,吟咏性情。

这倒也无可厚非,毕竟学些乐天知命的道理也是人间正道,正如蘧太守的内侄、两位娄公子所说,与其出一个斫削元气的进士,不如出一个培养阴骘的通儒。

然而蘧公孙将《高青丘集诗话》添了自己的名字去刊刻,还遍赠亲友,借此成了众人仰慕的少年名士,说起来是很取巧寡德的行径,而蘧太守知道了竟然“成事不说”,这就当真姑息得紧了,如何成得通儒。

因此,蘧来旬虽然承袭家学,粗通诗赋,建树文名,是一方才子,且心地良善,古道热肠,有周济穷途的善举;但另一方面,却因有慈祖姑息而无严父督导,结果于乃祖、乃父的精华未曾学得周全,却多了些公子哥儿身上常见的散漫、惰怠。

虽然不是什么原则性的缺点,但奉祖叔之命入赘鲁府,娶了风格迥异的鲁**之后,矛盾就不可避免了。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。